|

■大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」■エプソンが「EP」型番に込めた熱い想い

|

|

| EP型番を付けた最上位機種「EP-901F」 |

エプソンが、インクジェットプリンタ「Colorio(カラリオ)」シリーズの新製品として、EP-901をはじめとするEPシリーズ4機種を、10月8日から発売した。

今回の新製品では、ボックス型の新たなデザインを採用。それに伴い、メカを一から見直すという大規模な技術革新に取り組んできたほか、カラリオのブランドビジョンを再定義し、ロゴも一新して見せた。

新製品発表会見に訪れた記者も、これだけの大きな変化には驚いたはずだ。

だが、筆者個人が最も驚いたのが、今回の新製品に、これまでの「PM」ではなく、「EP」という型番を使用したことだった。

しかも、エプソンは、この型番の変更には一言も触れなかった。むしろ、それだけ、この型番変更には大きな意志が見え隠れする。

●EPにはどんな意味が込められているのか?

|

| 世界初の小型軽量デジタルプリンタ「EP-101」。主に電卓の内蔵プリンタとして使用された。累計販売台数は全世界で144万台 |

なぜ、筆者が、この型番に驚いたのか。

それは、エプソンにとって、EPという型番は、特別なものだからだ。

極端な言い方をすれば、長嶋茂雄氏の背番号3に匹敵するものだ。

エプソンの社名は、前身となる旧・信州精器が世界初の小型軽量デジタルプリンタとして開発したEP-101に由来する。EPは、「Electric Printer」の略であり、EP-101の成功をもとに、情報機器事業を本格的にスタートさせた経緯がある。

エプソンは、この「EP」の子供たちを世の中に多く出ていくという願いを込めて、「SON(息子)」という言葉を組み合わせたEPSON(エプソン)というブランドを'75年に立ち上げ、その成功を背景に、'82年には、これを社名に採用した。

つまり、今回の新製品は、EPSONの原点ともいえる型番をつけたということになる。

「社内では、当然のことながら議論があった。本当に、EPという型番をつけるのにふさわしい商品なのか。だが、商品が完成するにつれ、これこそEPという型番に相応しい商品であるとのコンセンサスが社内に広がった。先輩たちが築き上げてきたものに恥じない商品を作ることができたと自負している」と、エプソン販売マーケティングセンター 中野修義センター長は語る。

●2年前の反省をもとに、使いやすさを追求

|

| エプソン販売マーケティングセンター センター長 中野修義氏 |

EP-901およびEP-801を主軸とする今回の新製品の開発は、いまから2年前のある出来事にまで遡らなくてはならない。

その年、エプソンは、新たに開発した印刷エンジン「REALOID」の搭載、インク噴出量をコントロールするAdvanced-MSDTの採用、さらに、新たな「つよインク200」の採用などにより、画質、耐久性、印刷スピードの向上を図り、その完成度に対して、出荷開始前から高い評価が集まっていた。新機能の「テレプリパ」もこの年の目玉であった。

ところが、商戦の蓋を開けてみると、発売前の評価とは裏腹に、対抗するキヤノンのプリンタが先行した。シェアは50%を割り込み、予想外の苦戦を強いられたのだ。

機能の進化を前面に打ち出したプロモーションが市場では評価されなかったのが原因だ。この時エプソンは、機能だけの追求による製品の差異化に対し、限界を感じたという。

「印字スピード、画質といったスペックの進化は当然のこと。だが、これだけを追求しても、お客様には本当の意味では評価されない。新たな機能を追加しても、1%のユーザーにしか使われない機能もあり、むしろ、多くの機能を搭載することは、使いにくさにつながる恐れもある。プリンタの本質的部分に改めてフォーカスする必要性を感じた」と、中野センター長は振り返る。

インクジェットプリンタは、技術的には成熟商品の領域に入っている。細かくみれば、印字スピードや色域の広がりなどには改善の余地はあるが、多くのユーザーにとって、一定の満足レベルには到達しつつある。メモリダイレクト機能や給紙機構、手書き合成機能といった観点での進化も同様だ。

では、その成熟商品における本質的部分とはなにか。

中野センター長は、「使いやすさ」だと断言する。

「2万円、3万円という価格で購入していただいているにも関わらず、使っているのは、年賀状の印刷と、たまに写真を撮影したものをプリントアウトするだけ。次に買い換えるまでに1,000枚程度しか印字しない人ユーザーもいるのではないか。使ってもらえないということは、使いやすい商品を提供していない我々に問題があるのではないか」

エプソンがかつて調査したところ、インクカートリッジの年間平均使用本数は6本台。6色独立インクカートリッジを採用している同社の場合、1回転にしか満たないという計算だ。

社内で検証したところ、使ってもらえない要素がいくつも出てきた。

デザインがリビングに適したものではない、ということも要素の1つだ。使いにくい場所に追いやられたり、プリンタの前後や上に物が置かれてしまって、利用できない環境になってしまうということも使ってもらえない理由となる。

また、複数の社内ワークグループによる検証では、数多くのグループから、「安心」への配慮が足りないという反省が出てきた。

ここでいう「安心」とは、一言で言うと、安心して使えないということだ。

久しぶりに使おうと思ったら目詰まりして使えない、印字がかすれて思うように印字できない、といったことが使われない理由に繋がっているというのだ。

加えて、CDやDVDへの印字機能もトレイを着脱式としていたため、使いたい時に、そのトレイが見つからなかったり、割れていたりといったが起こっていた。これもせっかくの機能を搭載しながらも、使われない理由になっていた。

「使いたい時に使えないという経験をしてしまったら、写真印刷であれば写真屋に持ち込んでしまうだろうし、年賀状ならば印刷屋に出してしまうということにつながる。プリンタには、使いたいときに、安心して使えることが求められている」。

そして、使いたい場面を増やし、年間1,000枚しか印刷しない人を、1万枚まで印刷するための使いやすさを改めて考えようというのである。

●社員が欲しくなるプリンタに

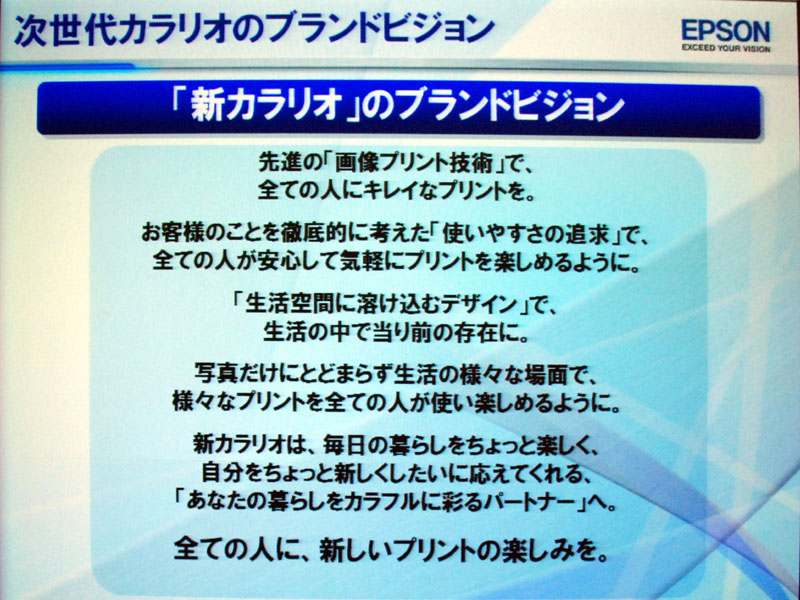

エプソンは、カラリオのロゴを変更するとともに、ブランドビジョンを変えた。

カラリオのブランドビジョンを、「写真を美しく彩るプリンタ」から、「暮らしをカラフルに彩るパートナー」へと変更し、同時に、“Colorio”の「i」という文字を「わたし」と定義し、そこから「安心」、「快適」、「キレイ」、「スタイリッシュ」、「環境」、「未来」という6つの切り口から、「わたしの暮らしに彩り」を与える商品を開発していく姿勢を示した。

|

|

|

| エプソンのロゴと、新たなColorioのロゴ | Colorioのブランドビジョン | |

それぞれの言葉には、利用視点での技術的な提案や、解決策が盛り込まれている。

例えば、安心という観点では、課題となっていた「目詰まり」における改善を図り、しばらくの期間放置されていてもインクが目詰まりしない機構を新たに採用。ヘッドの上に直接インクカートリッジを乗せるオンキャリッジ方式ではなく、ヘッドチューブでインクを送り出すオフキャリッジ方式としたことで、これが低振動化による安定性や目詰まりの改善などにも影響している。また、操作性についても、パネルの表示に従って、光ったところを押しながら、左から右へと流れる操作を可能にするなど、エプソンならではの操作性を実現した。

さらに、フロントローディングの用紙トレイも、内部を二重構造とし、A4普通紙とL版写真用紙の組み合わせ、あるいはハガキといった、よく使用する2種類の用紙を一度に装填できるようにしている。

こうした使いやすさを優先した機能の強化にエプソンは取り組んだのだ。

「これまでの商品づくりでは、競合メーカーとの対抗を意識しすぎた。結果として、スペックや機能の競争ばかり目がいっていた。そこを反省し、原点に戻った商品づくりが、今回の新製品の基本的な考え方」となる。

継続的な利用、満足度の向上、プリント枚数の拡大、そして次の買い換えもエプソンを選んでもらえるファンづくりが、EPシリーズの評価の指標だ。

とはいえ、競争を捨てたわけではない。

インクジェットプリンタ全体で、シェア50%以上獲得を目指すことには、今年も変わりがない。

発売週は50%近いシェアを獲得。出足は好調だ。

「意外なのは、社員の購入が多いこと。しかも、社内では最上位のEP-901シリーズが人気。開発者自身が買いたいプリンタを作ることができた」というのも、新製品に対する自信の表れといえよう。

|

|

| 「わたし」を中心に6つの要素を定義 | 7色のカラーを配してColorioの新イメージ定着を狙う |

●EP-101から40周年目の新製品の意味

エプソンは、EP型番の採用について、会見では一言も触れなかった。

そして、こちらから切り出すまで言おうともしなかった。

本社がある長野の県民性がそうさせたのかもしれない。

エプソンでは、「EP型番の採用は社内的なもの。お客様に直接影響するものではないことから、あえて語らなかった。その分、使いやすさを改善したことの訴求に割きたい」(中野センター長)と、その理由を語る。

エプソンは、次世代ヘッドとなる「マイクロピエゾTFヘッド」を開発しており、これが将来的にはコンシューマ向けプリンタにも採用されることになる。

セイコーエプソンの碓井稔社長自らが、「マイクロピエゾヘッドの歴史のなかで最も大きな進化」と評する技術だけに、この採用を待って、型番をEPに変更してもいいはずだった。

「機能だけを追求するという観点で見れば、そのタイミングという選択肢はある。だが、メカを一から開発したこと、そして、使いやさすや、暮らしにおけるパートナーという観点からの訴求を重視していくフェーズに入るという観点からも、EPの型番をつけるのは、今しかないと判断した」

正確には、今回のEPには、EP-101の「Electric Printer」ではなく、「Epson Printer」を語源とする。だが、EPの重みは大きい。

碓井社長は常々、「エプソンはお客様にとってなくはならない企業にならなくてはならない。社会に貢献するための商品を作り、その商品を使っていただくことに社会的使命がある」と語る。

その意味からも、EPの型番を採用したインクジェットプリンタの投入は、碓井社長が言うお客様に使ってもらうための商品づくりの原点に戻る宣言だといってもいいだろう。

EP-101の発売から今年は40年目。そしてエプソン販売も25周年を迎えた。

今回のインクジェットプリンタ新製品には、我々が外から見る以上に、強い意志が込められている。

□エプソンのオームページhttp://www.epson.jp/

□製品情報

http://www.epson.jp/products/colorio/printer/index.htm

□関連記事

【9月19日】エプソン、「プリンタらしくないプリンタ」がテーマのインクジェット複合機

http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0919/epson1.htm

【9月19日】エプソン、新型カラリオプリンタ発表会

http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0919/epson3.htm

(2008年10月20日)

[Text by 大河原克行]

【PC Watchホームページ】

PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません

Copyright (c) 2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.